本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の”いま”が見えてくる。

新刊書籍の中から、いま知っておきたい10冊をご紹介します。

今月の10選は、『台所探検家、地球の食卓を歩く』、『面識経済』など。あなたの気になる本は何?

※「本から「いま」が見えてくる新刊10選」をお読みになったご感想など、お気軽にお聞かせください。

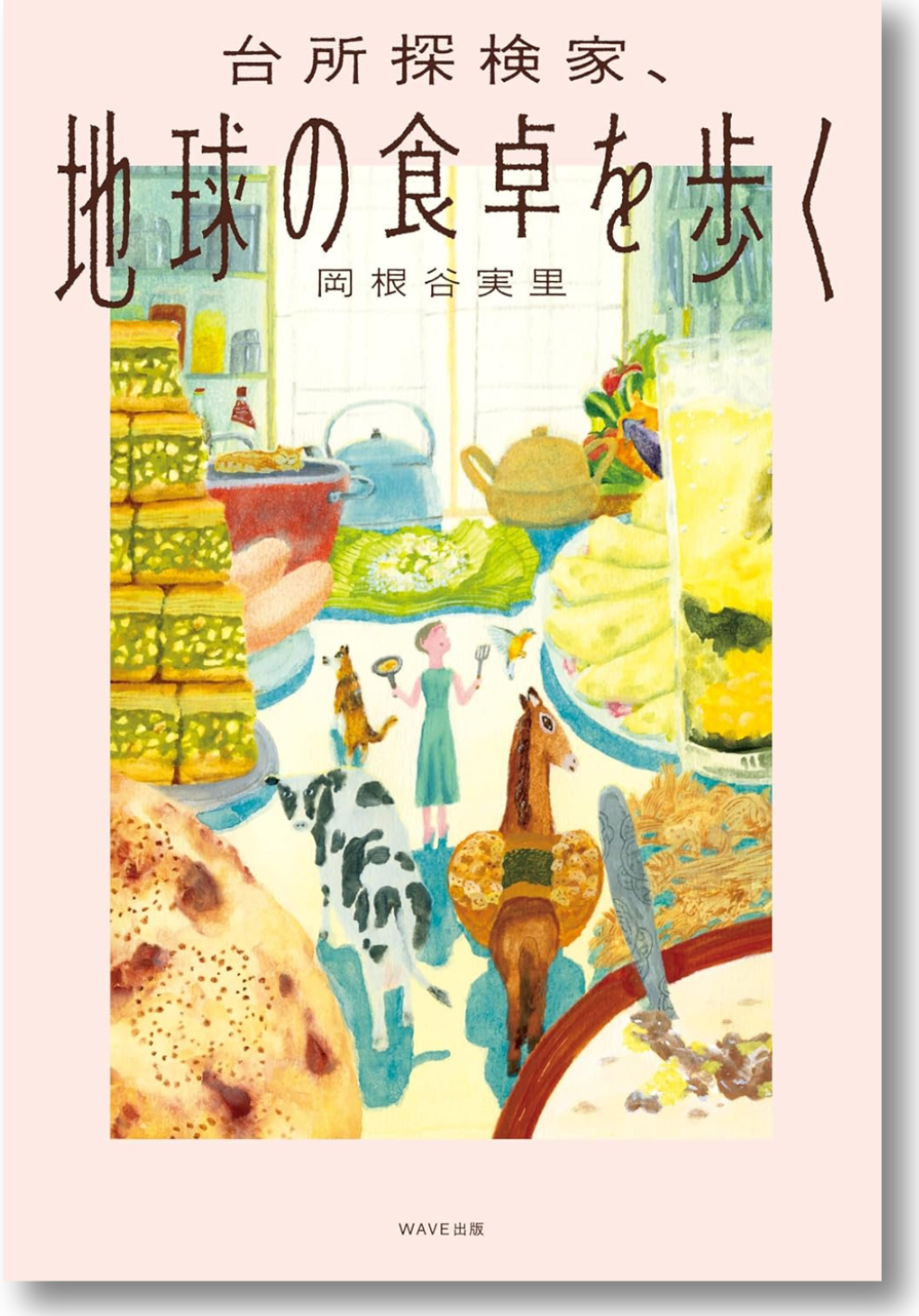

本書では「野菜」「卵とミルク」「肉と魚」など、食材を起点に世界各地の食卓の風景が描かれます。モンゴルのカチカチのヨーグルト「アーロール」、ペルーの10年保存できるというジャガイモの保存食「チューニョ」、フィジーの茹でて作るパン「ロロバン」、挙げればキリがないくらい初めて聞く料理が次から次へと登場。食材の形態も調理方法も日本のそれとは大きく違い、食の常識がひっくり返ります。

家庭料理という、世界共通に存在するけれどそれぞれが大きく異なる事象を通じて、私たちの暮らしが多様でありながらどこか繋がっている姿が見えてきます。

面識経済

資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論

タイトルの「面識経済」とは著者の造語。文字通り「顔の見える関係にある人の間で行われる経済活動」のことです。本書は、著者がなぜ面識経済が大切だと考えるようになったかについて書かれたもの。アダム・スミスから民芸運動まで、コミュニティデザイナーの目線で経済・社会思想家たちの著作を独自に読み解きながら、面識経済を通じた豊かな生活のあり方を示していきます。さまざまな地域の課題に向き合ってきた著者が辿り着いた生きた哲学が詰まっています。

なぜ人は自分を責めてしまうのか

「母と娘」や「家族」の関係に内在する問題を取り扱ってきた臨床心理士・信田さよ子が、コロナ禍で開始したオンライン講座の内容を書籍化した本。カウンセリングでクライアントから発せられた言葉と、それに応答し続ける信田の実践を手がかりに、自責感、罪悪感の正体に迫ります。経験に裏打ちされたストレートで冷静な信田の語りは、規範的な生き方や人間関係のあり方に捉われず、自分自身を見つめ直すきっかけを与えてくれます。

美人までの階段1000段あってもう潰れそうだけど

このシートマスクを信じてる

アメリカのラジオ局に勤務する中国系アメリカ人の著者は、特派員としての仕事でソウルに滞在することに。その4年間での取材と自身の体験をミックスして描く、美容都市・ソウルの姿とは。「Kビューティ」と呼ばれアジアやアメリカを席巻する韓国発の美容産業は、どのようにして出来上がったのか。「美」を求めるモチベーションはどこから来てどこへ向かうのか。現代文化としての「美容」の光と影を切り取った異色のレポートです。

世界の教育はどこへ向かうのか

OECDやユネスコに出向し教育の研究に関わってきた著者が、世界の教育と日本の教育を概観し比較しながら、課題を挙げつつこれからを考察する一冊。教育の現在地が非常によく整理され、古い知識がアップデートされます。興味深かったのは学校のこれからについて。変化する社会に対して「学校」と「教育」の役割がどう変わっていくのか注目されます。

地域とつながり、生まれるデザイン。

全国各地の地域発のモノ・コトをデザイン視点で紹介する作例集。章立てが「ブランド・商品」「ショップ・施設」「イベント・プロジェクト」「紙メディア」とあるように、ただ見た目の良いパッケージをつくることだけでなく、デザインの領域とデザイナーの仕事は非常に多様化していることがわかります。豊富なビジュアルに加え、デザイナーや事業者の声も多数掲載。ローカルデザインの面白さと可能性を感じる1冊です。

戦争の思想史

哲学者は戦うことをどう考えてきたか

おそらくは誰も望んでいないにも関わらず、戦争はなぜ起こるのか。そんな問いについて、紀元前の国家の黎明期から現在起きている戦争まで、各時代の哲学者、思想家、人類学者、政治学者などの残した言葉を手がかりに探っていきます。「(戦争は)忌まわしいものであると同時に、目を背けることも許されない人間の集団的な行動」と著者が書くように、しっかりと向き合いたい一冊。

リワイルディング

生態学のラディカルな冒険

21世紀の環境保全活動として、アメリカ・ヨーロッパを中心に注目される「Rewilding(リワイルディング)」。日本語では「再野生化」と訳されるその活動は、ある地域の生物多様性を最大に高めることを目指す、というもの。ただ自然に任せるだけでなく、人間が一定の介入(具体的には大型哺乳類の導入など)を行ったのちに、再構築された生態系に委ね直す、というのがその概要です。本の中では実際に世界各地で成果を上げた事例も紹介され、「リワイディング」という概念について包括的に知ることができます。

AIを美学する

なぜ人工知能は「不気味」なのか

AIの技術的な可能性や脅威についての本は多くでいていますが、「美学」という観点、つまり人はAIを「どう感じるか」について書かれた珍しい本。考えてみれば「人間が作り出した、人間のようだけど人間ではないもの」は、想像の中でも現実にも、これまでにいくつもあったもの。果たしてAIはそれらとは異なる存在なのか。AIという存在を入り口に、テクノロジーとは何か、それとどのように向き合うのか、ということを考えさせられる一冊です。

テクノ封建制

デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話

資本主義の成り立ちと問題をやさしく説き、世界的にベストセラーになった『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』で知られる、ギリシャの経済学者の新著。すでに資本主義の時代は終わり、「テクノ封建制」に変質した、というのが本書の主張です。「テクノ封建制」とは、一部のテック企業の利益追求のために彼らのサービスを通じて人々がデータを提供し続ける現状を、土地を持った領主と農奴の関係になぞらえた名称。さまざまな議論を呼び起こすこと必至の話題作です。

台所探検家、地球の食卓を歩く

岡根谷実里WAVE出版

面識経済

山崎亮光文社

なぜ人は自分を責めてしまうのか

信田さよ子筑摩書房

美人までの階段1000段あってもう潰れそうだけどこのシートマスクを信じてる

エリース・ヒュー新潮社

世界の教育はどこへ向かうのか

白井俊中央公論新社

地域とつながり、生まれるデザイン。

BNN編集部ビー・エヌ・エヌ

戦争の思想史

中山元平凡社

リワイルディング: 生態学のラディカルな冒険

ポール・ジェプソン ケイン・ブライス勁草書房

AIを美学する

吉岡洋平凡社

テクノ封建制

ヤニス・バルファキス集英社コモン

注目の記事

-

03月25日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

03月25日 (火) 更新

aiaiのなんか気になる社会のこと

「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....

-

03月25日 (火) 更新

米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>

ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....

現在募集中のイベント

-

開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15

ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」

コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....